快捷导航

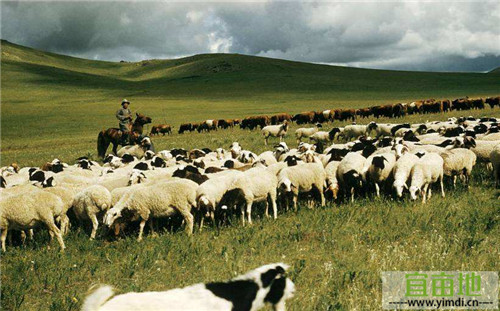

这是来自于内蒙古自治区牧民们的真实写照,他们养着上千头牧畜,每年的收入可达几十万,但他们的生活并不富裕,并且大部分家庭都有外债。而这些现象主要原因是生产生活高成本,严重的攀比式消费。

在呼伦贝尔新巴尔虎左旗阿木古郎镇的牧民——达木丁苏荣,他家四口,养了将近2000头牲畜,每年收入二三十万,但是年年都得打饥荒。

达木丁苏荣表示:2017年,购买饲草料支出27万元,每月上大学的女儿平均花费3000元、在旗里读中学的儿子和陪读老人生活费2000元、贷款利息3000元、羊倌工资5000元……在没病没灾的情况下,仅这些支出一年就42万余元,而当年畜牧业经营收入仅36万元,入不敷出,现在尚有10万元的银行贷款、3万元的民间高利贷未还清。

像达木丁苏荣这样的牧民有很多,90%都有贷款,即使没有贷款,手头也是不宽裕。这些牧民,主要支出是生产生活、子女教育。因为牧区没有学校,牧民的孩子从幼儿园开始就得到旗里上学,为此牧民需要在旗里买房、租房,还要留个家庭成员陪孩子;生产方面最大的支出项是购买饲草料牧畜,一旦遇到灾年,饲草料支出可“吃”掉大部分畜牧业收入。

近3年来持续干旱,导致牧民风险、成本、压力都越来越大。据牧民表示,因为干旱,饲草料都涨价了,从去年年底每吨1200元涨到现在1600元,饲料也从每斤0.8涨到1.1元。

58岁特木热是全国劳模,他说,按蒙古传统,牧民从61岁开始,每隔12岁,就要办一次寿宴,但是现在许多牧民从37岁就开始摆宴过寿。以前的祝寿礼物是瓷碗、月饼之类,现在寿礼还需放几百、上千元现金。

还有牧民反映,春节“拜节礼”的负担也很重;关系一般的送点牛奶、酒等礼品,关系好的和至亲长辈除了礼品还要再加三五百元现金。一些不富裕的牧民为了尽礼数,不惜将发放草原生态补奖资金的银行卡作抵押赊账、借高利贷。

同时,在草原上还掀起了攀比好车、名马、举办家庭那达慕等风气。不少牧民为了给老人过寿,不惜花费几万到几十万元不等,举办家庭那达慕。一个年轻牧民,前不久以每匹3万~5万元的价格买了3匹阿拉伯马。他说,养好马不仅是为了骑得舒服,主要是有面子,就好比我们喜欢开名车一样。

针对内蒙古部分牧民存在“高收入不富裕”的问题,一些群众干部和专家提出了以下建议。

内蒙古草原生态专家忠乃说,养50头牛和养500只羊的毛收入都是30万元,但养牛成本远低于养羊,而且养牛对草场破坏相对小些。要鼓励有条件的牧民“减羊增牛”,改变草原“一羊独大”局面,引导牧民“精养优养”。

新巴尔虎左旗甘珠尔苏木党委书记哈达等基层干部建议,藏草于企,藏草于农,加强草原防灾饲草料基地建设。在牧区扶持建立一批草业企业,同时加强农区农作物秸秆的回收利用,秋收之后,组织受灾牧区的牲畜就近转场到农区过冬。

苏尼特左旗副旗长纳恩丁建议,地方政府要组织开展持家理财方面的宣传、培训,教会牧民如何算账过日子、如何使财产性收入最大化,改变牧区铺张浪费、盲目攀比的风气。

宜亩地认为:要把建议落实到实处,制定村规民约,加强社会治理。另外要加强牧区年轻人的思想教育,不能铺张浪费,要勤勤恳恳工作。实际上这种现象,在全国各个地区都很普遍,工资只有几千,却身穿名牌,出入高档场所。

乐鱼体育官方网站

乐鱼体育官方网站